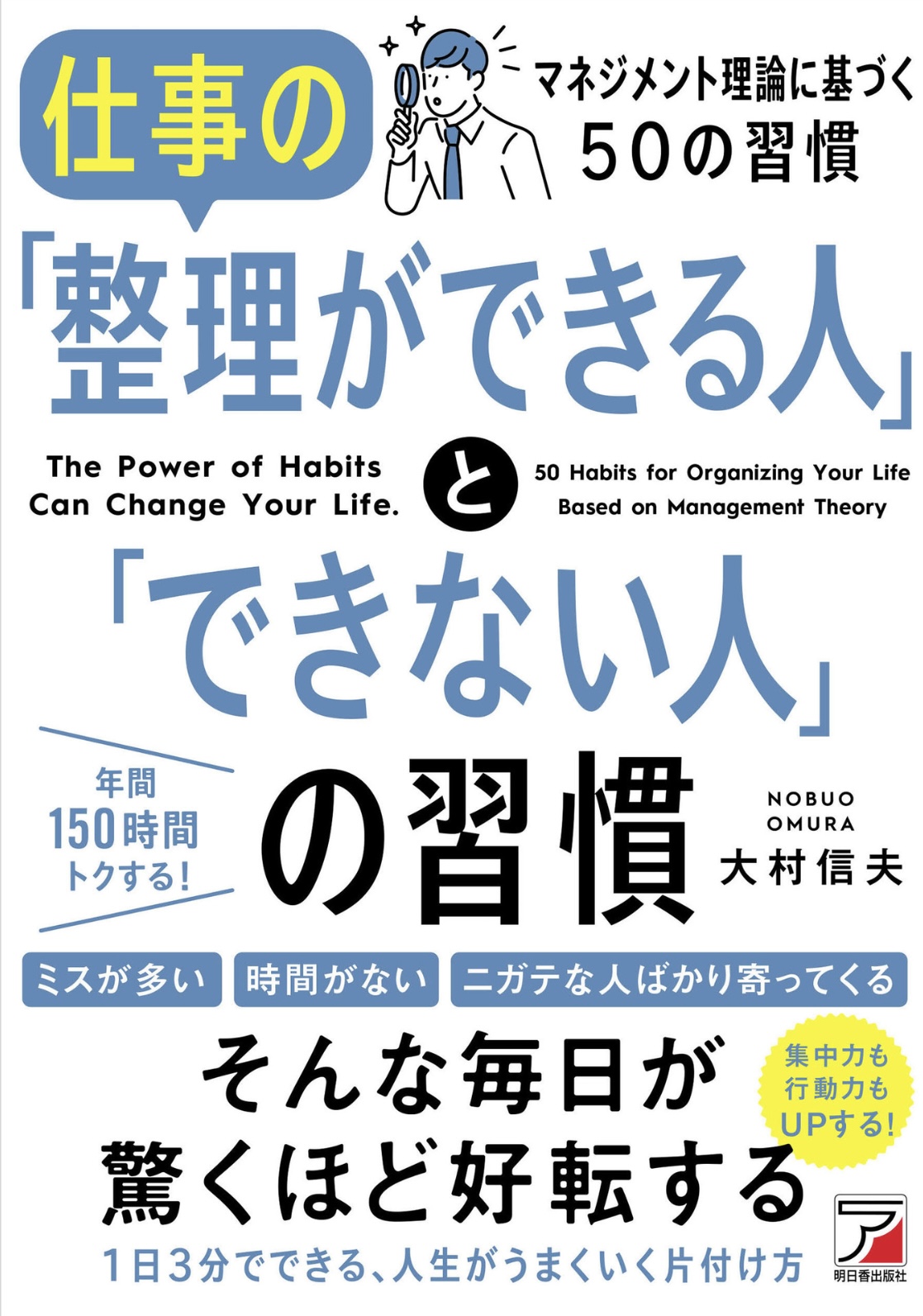

今回読んだ本は『仕事の「整理ができる人」と「できない人」の習慣』です。

この本は、モノ、思考、心、人間関係を整理するコツを教えてくれます。

今回はその中でも、モノやデータの整理にフォーカスして紹介します。

その他も知りたいという人は、ぜひ本書を読んでください。

上司:ちーぱぱさん、あのデータ見せて。

ちーぱぱ:はい。えーっとどこにやったっけ。モタモタ…

上司:ちーぱぱさん、あのデータ見せて。

ちーぱぱ:はい、こちらです。

後者の方が圧倒的にスマートでかっこいいですよね。

ビジネスパーソンは、年間150時間も探し物をしています。

これは全く意味のないムダな時間です。

できればこのムダな時間を減らして、もっと大切なことに充てたい。

そこで今回は、モノを見つけやすくするコツを3つ紹介します。

【読書にはKindleがオススメ。理由はこちら】

サラリーマンがKindle Paperwhiteを買うべき3つの理由

1年間使わなかったものは手放す

モノを見つけやすくするには、上手に片付けることがポイントです。

そこでまずは「片付け」とは何かを定義しておきましょう。

片付けとは、「整理」→「収納」→「維持」のサイクルを回すことです。

整理:必要・不要を分けて、不要なモノは手放す

収納:必要なものをすぐに取り出せるようにスタンバイする

維持:使ったモノはもとに戻す、モノが増えたら減らす

特に重要なのが、「整理」と「収納」の順番です。

モノを減らさないまま、いくら上手に収納しても、

いずれモノが増えていき崩壊します。

むしろ、きれいに収納できてしまうことで、

「もっと増やせる」とモノを増やすことに拍車をかけてしまう可能性すらあります。

なので、「整理から始める」ことが重要です。

そして整理するときに有効な考え方が、

「1年間使わなかったモノで、使う日程が現時点で決まっていないモノは手放す」です。

アメリカのナレムコ(国際記録管理協会:National Records Management Council)の統計によると、

作成や収集された文書のうち、半年後も使用される文書が10%、

1年後には1%の文書しか利用されないとのことです。

つまり、1年間使われなかったモノは、その後も99%使われないということです。

なので私は、1年間使わなかったデータは削除しています。

そうすることで必要なデータが見つかりやすくなりますし、

その後の整頓(収納)もしやすくなります。

今のところデータがなくて困ったこともありません。

1%の確率で困るのを恐れるより、

毎日必要なデータに速くたどり着けることの方が良いと思いませんか?

資料はすべてデータ化する

資料はすべてデータ化しましょう。

紙の資料もスキャンすることでデータ化できます。

データ化することのメリットは2つです。

- 探しやすくなる

- PCがあればどこでも確認できる

1つ目は「探しやすくなる」ことです。

紙でとっておくと、必要な情報を探し出すのに時間がかかります。

データ化すれば、PC上で検索機能を使うことで探しやすくなります。

2つ目は「PCがあればどこでも確認できる」ことです。

紙の場合、常に持ち歩かない限り、基本的には会社のデスクにしまうことになるかと思います。

ただそうすると、外出先で見たくなったときに見れません。

データ化しておけば、PCさえあればどこでも確認できます。

私はもう紙の資料を持っていません。

デスクの引き出しは空っぽです。

あなたもぜひ紙資料のデータ化をお試しください。

フォルダのルールを決める

データを整頓(収納)するときにおすすめなのが、

「フォルダのルールを決める」ことです。

本書の中では「配置の一貫性」として、

どこでも[職場でも自宅(在宅)でも]モノの配置を同じにすることで、

置くとき、探すときの脳のエネルギー消費を減らせると紹介されています。

これはPC内のフォルダ構成でも使えます。

フォルダ構成をルール化しておくことで、

新たなデータをどこに格納すればいいのかが明確になり、

以前作成したデータがどこにあるのかもわかりやすくなります。

それにより脳のエネルギーを節約することができます。

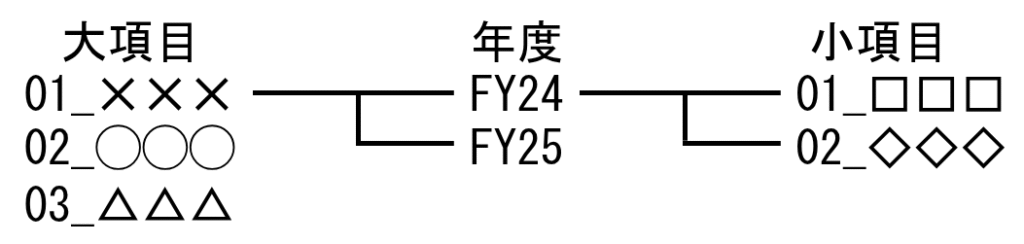

例えば私の場合は次のようなルールにしています。

あなたもフォルダのルールを決めて、脳のエネルギーを節約しませんか?

まとめ

今回は『探す時間はムダ!モノを見つけやすくするコツ3選』を紹介させていただきました。

あなたの探す時間削減の一助になれば嬉しいです。

- こんなときはどうするの?

- こういう考え方もあるよね?

こういったコメント大歓迎です。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

コメント